INHALT

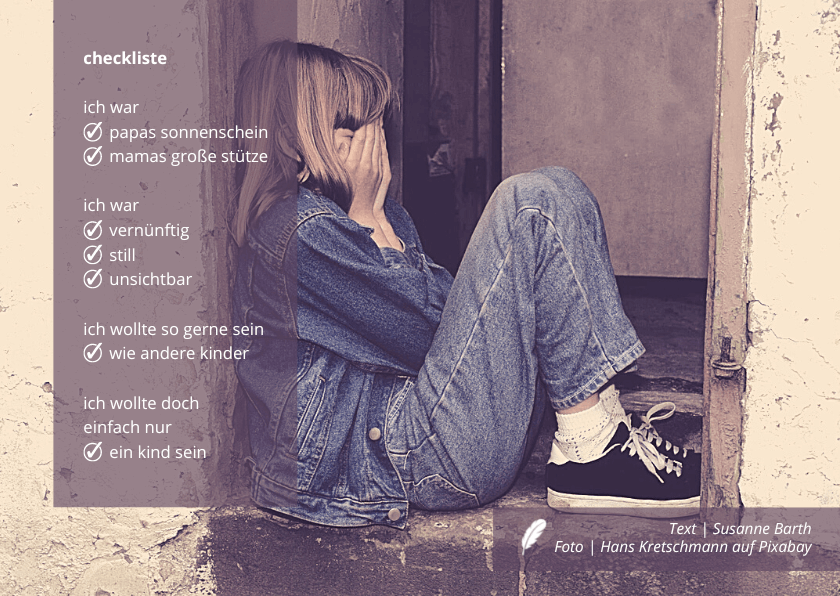

Parentifizierung mit Spätfolgen – was bedeutet das?

Gehörst du zu den Menschen, die gerne Verantwortung für andere übernehmen? Hast du oft gute Lösungs-Vorschläge, wenn andere in einer Notlage sind? Du fühlst dich schnell zuständig? Du fühlst dich innerlich geradezu gezwungen, ihnen zu helfen?

Dann kann es sein, dass du in deiner Kindheit Parentifizierung erlebt hast. Das bedeutet, dass bei euch Zuhause die Rollen zwischen Eltern und Kind vertauscht waren. Du warst dann in manchen Lebensbereichen Eltern für deine Eltern oder zumindest für ein Elternteil, meistens für die Mutter.

Das kommt wesentlich häufiger vor als wir denken. Manchmal beginnt es schon vor der Geburt. Mit teils dramatischen Spätfolgen. Aber dazu später.

Die beiden Arten der Parentifizierung

Wir unterscheiden zwei Arten der Rollenumkehr: Die instrumentelle und die emotionale Parentifizierung. Häufig sind diese beiden Arten subtil miteinander verwoben.

Die instrumentelle Parentifizierung

Hier übernimmt ein Kind Aufgaben, die nicht altersgemäß sind, weil die Eltern körperlich oder psychisch nicht dazu in der Lage sind. Von diesen Kindern wird mit großer Selbstverständlichkeit erwartet, dass sie putzen, einkaufen, kochen, die jüngeren Geschwister beaufsichtigen, etc.

Sie werden bei diesen Aufgaben in der Regel weder begleitet noch angeleitet, meist nicht einmal gelobt. Ein Beispiel sind aber auch Migrantenkinder, die für ihre Eltern bei öffentlichen Angelegenheiten dolmetschen, zu Themen, die noch längst nicht ihre Lebenswelt sein sollten.

Oder Kinder, die eine psychisch oder körperlich kranke oder abhängige Mutter versorgen.

Die emotionale Parentifizierung

In diesem Falle ist das Kind zuständig für die emotionale Stabilisierung eines Elternteils oder sogar der elterlichen Beziehung. Es wird in Konflikte zwischen den Eltern hineingezogen, um sie zu entschärfen, zu vermitteln oder die Eltern zu trösten.

Oft gibt es dazu keine konkrete Aufforderung, sondern das Kind spürt einfach die unausgesprochene Erwartungshaltung der Eltern.

Nach Trennungen der Eltern findet sich das Kind schnell mal in der Rolle des Freundes, Beraters oder Therapeuten wieder. Oder dient gar als Partnerersatz. So wird es in die Gefühlswelt der Erwachsenen verwickelt und ist damit natürlich vollkommen überfordert.

Warum gucken alle weg?

Nach außen hin wirken Kinder, denen diese hohe, nicht altersgemäße Verantwortung übertragen wird, oft sehr reif, vernünftig und aufgeweckt. Das führt in unserer leistungsorientierten Gesellschaft eher zu Bewunderung als zu Verwunderung.

Da hört das Kind dann Kommentare wie „Das machst du aber toll, dass du dich so um deine kranke Mama kümmerst“ oder „Du bist aber schon ein großer kleiner Mann, die Mama ist sicher stolz auf dich.“

Nein, die Mama ist in der Regel nicht stolz, sondern bedürftig. Aber diese Bedürftigkeit sollte sie nicht an ihr Kind adressieren, sondern an Menschen auf ihrer Lebensstufe, also an Erwachsene in ihrem Umfeld.

In vielen Köpfen ist immer noch verankert, dass Kinder eigentlich nur kleine Erwachsenen sind. Und wenn man sie nur genügend fordert, dann wachsen sie über sich hinaus und schaffen das schon. Das macht sie zwar früher reif als die Gleichaltrigen und auch ernsthafter. Viele denken, das sei doch nicht schlimm. Ist es aber.

Was sind die Ursachen der Parentifizierung?

Kranke und dadurch überforderte Eltern

Die Landesärztekammer Hessen veröffentlichte 2021 folgende Zahlen: „In Deutschland wachsen ungefähr drei bis vier Millionen Kinder und Jugendliche mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil auf; zwischen 10-30 % der betroffenen Mütter haben minderjährige Kinder.“

Diese Kinder bezeichnet man als eine „vergessene Risikogruppe“, anfällig nicht nur für „Auffälligkeiten“, sondern auch für eigene psychische Probleme. Nur, wenn Vernachlässigung und Missbrauch angezeigt werden, treten diese Kinder in Erscheinung.

Neben den psychisch kranken Eltern kommen noch die mit chronischen oder lebensbedrohlichen Krankheiten hinzu. Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, sind oft weit über das gesunde Maß hinaus gefordert.

Ehekonflikte und Trennungen

In 2021 lag die Scheidungsquote in Deutschland bei knapp 40 %. Räumliche Trennungen ohne eine Scheidung oder Trennungen nicht verheirateter Paare werden hier nicht erfasst. Schon allein die Streitereien, die diesen Trennungen vorausgehen, führen nicht selten zu emotionalen Parentifizierungen.

Selbst Eltern aus höheren Bildungsschichten blenden im Eifer des Gefechts aus, dass Kinder nicht Zeuge und erst recht nicht Schlichter in Auseinandersetzungen sein dürfen. Wird das Kind hineingezogen, gerät es in eine Triangulation, in eine ungesunde Dreiecksbeziehung, in der das Kind einem der beiden Partner den Rücken stärken soll.

Nicht erwachsene Erwachsene

„Es ist bequem, unmündig zu sein“, schrieb schon Immanuel Kant (1724-1804). Ja, Erwachsensein ist anstrengend. Es bedeutet Verbindlichkeit und Eigeninitiative, Abgrenzung und Klarheit. Es setzt Empathiefähigkeit und Kompromissbereitschaft voraus. Und natürlich Verantwortung, erst recht Selbstverantwortung.

Kurz: ein gut entwickeltes Selbstbewusstsein. Generell geht man heute davon aus, dass das Erwachsenwerden ein Prozess ist, der sich bis ins vierte Lebensjahrzehnt hinein erstreckt. Vor diesem Hintergrund ist es also gar nicht verwunderlich, dass vermeintlich erwachsene Eltern sich ihrerseits noch nach „Beelterung“ sehnen.

Warum Parentifizierung oft schon im Mutterleib beginnt

Ergebnisse aus der Pränatal-Forschung

Schon im Mutterleib nimmt das Ungeborene die Stimmung wahr, in der sich die Mutter gerade befindet. Und es reagiert darauf. Denn die Nervensysteme von Mutter und Kind sind noch aufs engste miteinander verbunden. Das Nervensystem des Kindes ist frühestens zwei Jahre nach der Geburt ausgereift.

Das heißt, davor reagiert das Kind auf jede Gefühlsregung der Mutter in unmittelbarer Weise. Es versucht bereits, einen Ausgleich herzustellen. Beispielsweise die Mutter zu „schonen“ und möglichst wenig zu „stören“, wenn die Mutter ständig in Anspannung ist.

Je häufiger und intensiver wir im Mutterleib ein immer wiederkehrendes Gefühl unserer Mutter erlebt haben, desto näher ist uns später diese Gefühlslage. Hier spricht man von pränataler Prägung.

Traumatisierte Mütter

Nach der Geburt kann es sein, dass die Mutter auf uns als Baby nicht so reagiert, wie die Natur es vorgesehen hat. Wir brauchen nämlich sogenannte „Co-Regulation“. Das heißt, wenn wir schreien, sollte sofort jemand da sein, der uns beruhigt.

Im besten Fall sollte unsere Mutter direkt merken, wie es uns geht. Sie sollte uns anregen und sich mit uns gemeinsam freuen. So lernen wir: Wenn die Erregung hoch geht, ist es schön, das Leben macht Spaß, die Welt ist ein wunderbarer Ort!

Bei traumatisierten Müttern ist es anders. Das Baby lernt: Wenn die Erregung hoch ist, passiert gerade etwas Bedrohliches. Denn die hohe Erregung der Mutter ist oft unbewusst gekoppelt mit einem Gefühl von Angst und Schrecken.

So kann es kommen, dass die Mutter, wenn sie ihr Kind auf den Arm nimmt, gar nicht das Baby beruhigen will, sondern sich selbst. Also lernt das Kind schon ganz früh: Ich bin dazu da, Mama zu beruhigen. Der Sinn meines Daseins ist, für meine Mama zu sorgen. Es lernt: Meine eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig. Nur die von Mama zählen.

Das trifft beispielsweise auf viele Menschen der Generation Kriegsenkel zu, deren Mütter als Kinder im zweiten Weltkrieg traumatisiert wurden. Sie waren kaum in der Lage, ihrem Kind Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ihre Kinder vollkommen unbewusst parentisiert haben.

Parentifizierung – ein archaisches Muster mit schwerwiegenden Spätfolgen

Die Fähigkeit des Kindes, in die Elternrolle zu gehen, ist eine enorme Anpassungsleistung. In ihrem Ursprung ist sie eine Überlebens-Strategie. Ein Kind wird immer alles tun, um ein Gefühl der Sicherheit herzustellen.

Sicher ist das Kind nur, wenn die Mutter funktioniert. Denn in seiner Wahrnehmung ist es zu einhundert Prozent von ihr abhängig. Das Kind wird also alles in seiner Macht Stehende tun, um die Mutter zu stabilisieren. All diese „Handlungen“ passieren absolut unbewusst.

Ständige Überforderung

Es liegt auf der Hand, dass dies ein fast übermenschliches Unterfangen ist. Denn ein Kind sollte ein Kind sein dürfen. Es sollte sich zu jeder Zeit seinen Anlagen gemäß frei entfalten dürfen. Mit Begleitung der Eltern. Für ihre gesunde Entwicklung sind Kinder elementar angewiesen auf Sicherheit, Geborgenheit und Wohlwollen.

Die Eltern- und die Kind-Ebenen sollten ganz klar voneinander abgegrenzt sein. Werden diese vertauscht, geht die Klarheit verloren und damit die Orientierung. Mit diesen Umständen kommen Kinder zwar äußerlich klar, aber nie innerlich!

Befindet sich ein Kind in einer ständigen Überforderung, wird das „Für-andere-Sorgen“ zu seiner zweiten Natur; es entwickelt ein Verhaltens-Muster. Dieses Muster wird es im weiteren Leben unbewusst auf alle Beziehungen und Bindungen übertragen.

11 mögliche Spätfolgen deiner Parentifizierung

1. Du hast ein ausgeprägtes Pflichtgefühl

Dich muss man gar nicht groß bitten, du fühlst dich von selbst ganz schnell verpflichtet, irgendwo einzuspringen und zu helfen. Egal, ob es für dich persönlich gerade passt oder nicht. Da gehen die anderen immer vor. Du empfindest deine Hilfsbereitschaft als Pflicht. Sie gehört für dich quasi zum guten Ton.

2. Du hilfst wo du kannst

Helfen kannst du eigentlich immer und überall. Denn du hast viele gute Ideen, wie du jemandem in seiner besonderen Notsituation aus der Patsche helfen kannst. Du neigst dazu, dich einzumischen, einfach, um zu helfen. Oft auch ungefragt.

Bevor jemand seine Bedürfnisse artikuliert hat, bist du schon zur Stelle. Als könntest du hellsehen. Und so ist es ja auch fast. Deine jahrzehntelange Erfahrung zahlt sich hier aus.

3. Du findest deine eigenen Bedürfnisse unwichtig

Dein Motto: Erstmal schauen, dass es allen um dich herum gut geht. Danach kannst du dich ja immer noch um dich kümmern. Nur kommt es oft gar nicht dazu, weil die anderen dann schon wieder neue Probleme haben und du gefragt bist.

4. Du wirst oft ausgenutzt

Manchmal wird es dir fast zu viel. Immer fragen alle zuerst dich, ob du helfen kannst. Hin und wieder fühlst du dich ausgenutzt. Trotzdem fällt es dir schwer, nein zu sagen. Dann hättest du echt ein schlechtes Gewissen.

5. Du hast ein großes Harmonie-Bedürfnis

Schon als Kind hast du dafür gesorgt, dass es allen gut geht: dass Frieden war, dass Streit entweder gar nicht erst aufkam oder schnell geschlichtet wurde. Noch heute tust du alles, um Konflikte zu vermeiden. Das ist dir unglaublich wichtig. Unfrieden hältst du nur schwer aus.

6. Du hast gern alles unter Kontrolle

Wenn du die Fäden in der Hand hast, dann weißt du: Die Sache läuft. Und zwar wie am Schnürchen. Da kann man niemand anderem vertrauen. Nur, wenn du es selbst machst, kannst du sicher sein, dass wirklich alles klappt.

7. Du fühlst dich schnell schuldig

Wenn etwas mal nicht gelingt, eine Situation sich mit deiner Hilfe doch nicht so entwickelt wie gedacht, dann fühlst du dich schnell schuldig.

8. Du bist perfektionistisch

Du bist es gewöhnt, große Leistungen zu vollbringen. Damals hattest du das Gefühl, dass du dir die elterliche Liebe mit all diesen Leistungen verdienen musstest. So definierst du ganz unbewusst auch heute noch deinen Selbstwert über Leistung und Erfolg. Und um Erfolg zu haben, musst du natürlich perfekt sein, musst perfekte Leistungen liefern.

9. Du neigst zu symbiotischen Beziehungen

Du bist vollkommen auf deinen Partner ausgerichtet, willst ihm gerne alles recht machen, liest ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Wenn er glücklich ist, bist du es auch. So läuft das bei euch.

10. Du spürst manchmal großen Groll

Doch ganz, ganz tief in dir wohnen Wut und Groll über die Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist. Die Ungerechtigkeit, dass deine eigenen Bedürfnisse ständig übergangen wurden. So lange bis du sie gar nicht mehr gespürt hast.

Geblieben ist allein diese vermeintlich unerklärliche Wut, die sich hin und wieder ihren Weg an die Oberfläche bahnt.

11. Du bist oft ängstlich

Wenn Eltern nicht wirklich Eltern waren, fehlt oft das Gefühl für Halt in der Welt. Dann mangelt es dir möglicherweise an Urvertrauen. Außerdem steckt hinter deinem nach außen sichtbaren Starksein die permanente innere Überforderung. Für dein Nervensystem bedeutet das den totalen Stress.

Die hohe Erregung im Nervensystem ist bei parentifizierten Kindern immer auch mit dem Gefühl von Angst gekoppelt. Überall hat früher die Unsicherheit gelauert. Die Unsicherheit, wie du zurechtkommen sollst, wenn deine Mutter, dein Vater oder beide Eltern nicht richtig „funktionieren“.

Das hat bei dir nicht nur zu Überforderung, sondern gleichzeitig auch zu Angst geführt. So ist dir dieses „Lebensgefühl“ vielleicht bis heute geblieben.

Du hast in deiner Kindheit Parentifizierung erlebt?

5 Schritte, die dir heute gegen die Spätfolgen helfen.

1. Lerne, dich zu verstehen

Lies noch einmal die elf Spätfolgen durch und notiere dir, was auf dich zutrifft. Mach dir immer wieder klar: es war deine damalige Überlebens-Strategie. Kein Grund, dich selbst anzuklagen. Im Gegenteil, damals hat du alles genau richtig gemacht.

Nur sind diese Strategien heute nicht mehr nötig. Es geht in diesem Schritt nur darum, dich ab sofort liebevoll zu beobachten auf der Grundlage deiner neuen Erkenntnisse. Ohne dich zu bewerten.

2. Nimm deine eigenen Bedürfnisse wahr

Trainiere, in dich reinzuhorchen und deine Gefühle wahrzunehmen. Und zwar immer dann, wenn jemand Hilfe von dir wünscht oder du gerade wieder im Begriff bist, ungefragt zu helfen.

Entschlüssele deine Gefühle. Frag dich, was wirklich hinter deiner Hilfsbereitschaft steht. Und überlege, ob das, was du gerade im Begriff bist zu tun, wirklich der richtige Weg ist.

Übe nein zu sagen, lerne Konflikte auszuhalten. Trau dich, Verantwortung abzugeben, lass ruhig auch mal die anderen ran. Und sei gnädig mit dir, wenn das alles nicht gleich auf Anhieb klappt. Es ist schon ein großer Schritt, die Situationen überhaupt zu erkennen.

3. Schreib einen Brief

Schlüpf in die Rolle des Kindes, das du warst und schreib aus seiner Perspektive einen Brief an deine Eltern. Klage an, frage sie, ob es denn gar keinen anderen Weg für sie gegeben hätte, mit der damaligen Situation klarzukommen.

Sag ihnen, wie überfordert du warst, wie wenig du Kind sein durftest. Schreib auch, was du dir gewünscht hättest. Was du gebraucht hättest. Schreib alles auf.

Schick den Brief nicht ab, sondern schau, wie es dir nach dem Schreiben geht. Lass alle Gefühle zu. Lass sie endlich raus. Und dann tu dir was Gutes, vielleicht machst du etwas vollkommen Kindliches und gehst einfach abends auf einem Spielplatz schaukeln?

4. Lass die Trauer zu, dass du nicht Kind sein durftest

Früher oder später wird eine große Traurigkeit in dir aufsteigen. Ein Kummer darüber, dass deine Kindheit keine goldene war. Dass dein Leben anders verlaufen wäre, wenn deine Eltern anders gewesen wären. Das ist traurig. Sehr traurig. Es tut gut, das zu beweinen. Du hast allen Grund dazu.

Es ist übrigens gesund, zu trauern. Man geht nämlich davon aus, dass etwa 70 Prozent aller Depressionen aus nicht gelebter Trauer entstehen. Also: Lass die Tränen rollen!

5. Lerne dich abzugrenzen

Dieser Schritt setzt voraus, dass du schon gelernt hast, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und dann hab den Mut, dazu zu stehen. Mach dir bewusst, dass du ein Recht auf deine eigenen Gefühle hast. Du bist nur für dich verantwortlich, für niemanden sonst, außer du hast minderjährige Kinder.

Ständig über deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen hinwegzugehen, schwächt dich. Zu dir zu stehen, stärkt dich.

Sag öfter mal nein – es lässt sich lernen. Natürlich werden deine Familie, Freunde und Arbeitskollegen erstmal verwundert sein, denn das kennen sie ja gar nicht von dir. Aber trau ihnen ruhig zu, dass auch sie lernfähig sind.

Und vielleicht erzählst du ihnen auch einfach, dass du jetzt mal ein bisschen was tun willst in Sachen „Selbstfürsorge“, damit du nicht im Burnout endest. Echte Freunde werden das verstehen.

Fazit

Wenn du schon als Kind erwachsen sein musstest, hast du höchstwahrscheinlich großartige Kompetenzen: zum Beispiel Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen und ein hohes Verantwortungsbewusstsein.

Aber wenn diese Fähigkeiten im Übermaß ausgelebt werden, so dass sie zulasten deiner seelischen Gesundheit gehen, solltest du hellhörig werden und dringend etwas verändern.

Parentifizierung ist emotionaler Missbrauch

Parentifizierung passiert unbewusst. Und trotzdem fällt es in den Bereich Missbrauch. Parentifizierung zählt zum emotionalen Missbrauch. Im Vergleich zu körperlichem Missbrauch findet seelische Gewalt noch stärker im Verborgenen statt. Daher ist ihr nur schwer zu begegnen.

Oft wissen die Betroffenen selbst gar nichts davon bzw. würden ihre Symptome nicht diesem Bereich zuordnen. So leben sie über viele Jahre mit den Auswirkungen, oft ein ganzes Leben. Hier ist Aufklärung wichtig, denn dann ist Veränderung möglich.

Veränderung braucht Zeit

Das Einüben neuer Verhaltensweisen braucht Übung, Zeit und viel Wohlwollen mit dir selbst. Was sich über Jahrzehnte ausgeprägt hat, verschwindet nicht mit einem Fingerschnips.

Nimm Hilfe in Anspruch

Die Zeiten, in denen du alles allein schaffen musstest, sind vorbei. Heute hast du die Möglichkeit, dir Unterstützung zu suchen. Es ist ein langer Weg, aber er ist lohnend und geht sich mit Begleitung viel leichter als allein.

Nachtrag

Wenn du selbst Kinder hast und entdeckst, dass du sie – ohne es zu beabsichtigen – in die Elternrolle drängst, dann beginne, dein Verhalten zu verändern.

Auch hier gilt: sei liebevoll mit dir selbst, denn Veränderung braucht Zeit. Scheue dich nicht davor, dir professionelle Begleitung zu suchen. Das entlastet sehr.

Meine Bitte an dich

Wenn du Menschen kennst, die von Parentifizierung bzw. den Spätfolgen betroffen sein könnten, leite diesen Artikel gerne weiter. Auch freue ich mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt. 🧡

40 Antworten

Liebe Susanne,

vielen Dank für deine Aufklärung und deinen Blog Beitrag.

Ich habe mich früher immer gewundert, daß ich diesen emotionalen Missbrauch auch als Missbrauch empfunden habe und mich gefragt, wieso mir für meine Empfindungen so ein krasser Begriff einfällt. Ja ich habe das als Missbrauch empfunden, obwohl ich nicht körperlich missbraucht wurde.

Heute weiss ich über die Theorie dahinter einigermaßen Bescheid. Aber ich bin mir sicher, für die meissten Menschen ist das neu. Ich finde es so wichtig, daß darüber aufgeklärt wird. Deshalb und für vieles mehr ein großes DANKE an dich, liebe Susanne.

DANKE für deine Worte. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie gut unser Bauchgefühl funktioniert: du hattest die Parentifizierung damals direkt als Missbrauch empfunden. Und genau das ist sie ja auch. Und ja, es hilft, darüber Bescheid zu wissen und seine eigenen Gefühle bestätigt zu bekommen.

Liebe Susanne, ich habe lange gebraucht, den emotionalen Missbrauch zu erkennen und beim Namen zu nennen. Und dann sind die Eltern plötzlich steinalt und hilfsbedürftig. Und das Spiel geht in eine neue Runde. Ein großes Dankeschön an Dich für Deine wichtigen Impulse und weiter viel Erfolg!

Liebe Heike, ja, wenn sie alt und hilfsbedürftig sind, dann brauchen sie uns schon wieder. Aber auch dann gilt: Du kannst nur andere stützen, wenn du selbst fest stehst. Also schau immer, wo DEINE Grenzen sind. Das scheint oft nicht machbar. Aber wenn du es zulässt, tun sich vielleicht unerwartete Lösungen auf – bevor du selbst nicht mehr kannst. ALLES GUTE!

Liebe Susanne, danke für den sehr interessanten, ausführlichen und aufschlussreichen Beitrag. Als Betroffener kann man sich leicht wiederfinden, Dinge erkennen und verstehen. Auch deine 5 Tipps sind sehr hilfreich. Ich wünsche dir, dass dieser Beitrag viele Menschen erreicht, die von diesem Thema betroffen sind.

Liebe Silke, DANKE für deine schöne Rückmeldung!

Liebe Susanne,

dies erlitten zu haben, es gibt eine fantastische Gabe: Man weiß ganz genau, was andere Menschen brauchen.

Und es gibt Menschen, die genau das gerade brauchen, es kann sogar ein Leben auffangen, retten.

Die Dosis macht, ob es ein Gift ist, dein Befassen mit deinem Beitrag, es trägt in die Welt, was es ist und macht, es hilft, sich zu verstehen.

Ich bewahre mir einfach, ein Kind zu sein, in dem Sinn, dass ich heute lebe, was mir damals nicht möglich war: Frei und selbstbestimmt zu sein.

Ich bin für den Elternführerschein …

Herzliche Grüße

Elternführerschein. Sehr gute Idee!

Moin – ich war zum zweiten Mal in einem wochenlangen Tief – Diagnose: Depression – schwaches Selbstwertgefühl – erst nach der Lektüre passt alles wieder zusammen.

Ich mache meinen Eltern und meiner Großmutter keinen Vorwurf, sie konnten nicht anders.

Was mich „auf die Palme“ brachte und was mich ratlos zurückließ, war der ständige Appell, ich solle doch endlich „Verantwortung für mich“ übernehmen. Das wird zwar richtig sein, ist nur nicht hilfreich. Es verstärkt das Gefühl „falsch“ zu sein… und man hat nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren

Lieber Matthias, einerseits freut es mich sehr, dass der Artikel dir mehr Klarheit gebracht hat. Andererseits tut es mir leid, dass du dich falsch fühlst und das Gefühl hast, da würde ein “ständiger Appell” drinstecken. Ich bemühe mich stets, liebevolle und praktisch umsetzbare Schritte für einen beginnenden Heilungsweg zu empfehlen. Dich mit “Appellen” vor den Kopf zu stoßen liegt mir ganz, ganz fern. Denn dann geht ja automatisch der Adressat in die Abwehrhaltung – was du ja auch tust. Lies doch noch einmal – mit der Brille deiner eigenen Selbstfürsorge – die 5 Schritte. Nur du allein kannst sie gehen – einen nach dem anderen, nicht alle gleichzeitig und das Tempo bestimmst du. Niemand kann sie dir das Nein-Sagen, das Achtsam-auf-deine-eigenen-Bedürfnisse-schauen abnehmen. Aber das Gute daran: Du tust es für DICH. Und damit natürlich durchaus auch in der Verantwortung für dein eigenes, freieres Lebensgefühl. Denn so wie “gesunde” Eltern für sich selbst verantwortlich sind und die Verantwortung nicht an ihre Kinder delegieren, so sind auch wir heute als Erwachsene für uns verantwortlich. Niemand kann und sollte uns das abnehmen. Ich wünsche dir viel Zuversicht und Vertrauen in deine eigene Kraft der kleinen Schritte.

Sorry – Dein Blog war es nicht, die ich mit „Appell an mich“ meinte. Das tut mir leid, dass das falsch rüber gekommen ist.

Wer sich mit diesen Symptomen übermäßiger Selbstkritik rumschlägt kommt immer auf das Thema „Mangel an Selbstbewusstsein“ – und dort ist das überzogen. Ich weiß nicht, ob das dann eine Abwehrhaltung ist oder einfach nur eine Missdeutung (es hat mich runtergezogen so was „simples“ wie Selbstliebe nich zu können)

Ja – ich werde den Weg versuchen – bin aber auch in Therapie.

Punkt 1 geht ja noch ganz gut bis auf das „Beobachten OHNE Bewerten“ – die Beobachtung löst „automatisch“ die Bewertung aus.

Ab Punkt 2 wird es aber ganz problematisch. Gefühle? Schwer für mich. Meine Eltern waren beruflich engagiert (mehr als Vollzeit) die Versorgung übernahm meine Großmutter, die mit 25 Kriegswitwe geworden war und meinen Vater allein groß gezogen hat und ihm sogar ein Studium ermöglicht hatte.

Sie war nicht in der Lage, Gefühle zu zeigen und ich habe Gefühle bei mir nie „gefühlt“ (keine somatische Marker).

Ich kann Dir aber mit ziemlicher Sicherheit sagen, wie sich andere Menschen fühlen – nur bei mir ist das nicht da…

Ich arbeite dran

Selbstliebe ist ganz und gar nicht “simpel”. Sie ist eng verknüpft mit dem Selbstwert. Und daran mangelt es den meisten von uns. Du bist also nicht allein! Ja, Gefühle fühlen lernen ist ein Weg, aber er lohnt sich sehr. Ich wünsche dir Geduld, gute Begleitung und kleine, beglückende Erfolgserlebnisse auf dem Weg. Denn: neue Wege, neue Muster im Gehirn anzulegen braucht viel Wiederholung. Damit dein Gehirn kapiert: Die alten Wege (Nicht-Fühlen/Gefühle abspalten) braucht es nicht mehr, die neuen sind viiiel schöner!

Vielen Dank für den großartigen Artikel, den ich durch Zufall gefunden habe. Wie gut ich mich bei den Punkten 1-7 wieder entdeckt habe. Immer Hilfsbereit zu sein, gerne ungefragt und über meine Belastung hinaus.

Nun habe ich eine Erklärung für meine Wut und Trauer über eine Kindheit in der Liebe nicht stattgefunden hat. Meine Mutter hat mich und meinen Zwillingsbruder wörtlich für ihre Depression verantwortlich gemacht.Haushaltsaufgaben wie einkaufen mussten wir schon mit 6.Jahren ohne lesen zu können.Wir haben uns angepasst unsichtbar zu werden ja keinen Ärger. Gewalt gab es trotzdem. Im Erwachsenen Alter gelang es mir mich abzugrenzen. Aber es gelang kein Beziehungsaufbau zu meiner Mutter. Meine Eltern sind jetzt lange verstorben und noch heute kann ich ihnen nicht verzeihen. Ich schreibe den Brief und vl. Gelingt es dann. Mir hat der Artikel heute so viel gegeben ein dickes Dankeschön.

Liebe Ingrid, ich gratuliere dir, dass du es geschafft hast, dich abzugrenzen von deinen Eltern – allein das ist ja schon ein richtig großer Erfolg! Das schaffen viele Menschen nicht. Und verzeihen? Wo steht geschrieben, dass wir das müssen? Meine Empfehlung: Tu nur das, was DIR gut tut. Verzeihen muss nicht dazu gehören. Verstehen ja, aber verzeihen? Vielleicht dir selbst verzeihen, wenn nötig. Denn am Ende geht es doch darum, dass Du im Frieden mit DIR und DEINEM Weg bist. Dafür wünsche ich dir alles Liebe.

Krass. Nur 2 der 11 P’unkte trafen nicht auf mich zu. Seit über 6 Jahren bin ich in Therapie, ursprünglich wegen einer Anpassungsstörung, die sich aber als schwere Depression entpuppte. Ich bin immer noch auf der Suche nach den Gründen, warum ich mich nicht selbst nicht leiden kann. Hinzukommt, dass ich lange in einer Beziehung steckte, die mir nicht gut getan hat. Vieles, was an unguten Gewissheiten in mir war, hat der Partner verbal und durch Handlungen verstärkt. Mir fällt es schwer, ein Gefühl für meine eigenen Gefühle zu entwickeln, sie trudeln immer so hinterher und überfallen mich dann nachts im Schlaf oder ein paar Tage später in einem ruhigen Augenblick, wenn ich sie nicht schon zuvor total von meinem inneren Geschehen abgekoppelt habe.

Nach außen hin wirkt alles fein: taffe Frau, drei fast erwachsene Kinder, erfolgreich im Vollzeitjob. Doch ich weiß es besser, weil ich ja in mir selbst stecke. Mit meiner ältesten Tochter habe ich keinen Kontakt mehr. Sie wirft mir heute genau das vor, was ich als Kind selbst erlebt habe. Parentifizierung… Ich hoffe sehr, dass wir uns eines Tages wieder nahe sein können.

Hallo Line, kein Kontakt mit der ältesten Tochter – da schmerzt mein eigenes Mutterherz, wenn ich sowas lese. Das tut mir sehr leid für dich. Aber wenn du dran bleibst an deinem Weg, an deiner Suche nach DIR SELBST, dann wirst du peu-á-peu belohnt werden. Wenn du beginnst, dich wieder zu spüren, wird sich das auch auf alle deine Beziehungen auswirken. Dann kommt wieder etwas in Fluss. Auch die Beziehung zu dir selbst. Dafür lohnt sich so ein Weg, auch wenn er oft so trocken und steinig erscheint. Jeder Schritt zählt. Ich wünsche dir gute Wegbegleiter und viel Geduld, Nachsicht und vor allem Wohlwollen mit dir selbst.

Ich bin 22 und schaffe es nicht wirklich meine Träume zu verwirklichen, weil ich immer daran denke, was meine Mutter wohl denkt..schon vor der Trennung meiner Eltern bin ich in der Schule schlechter geworden, musste meinen Führerschein wiederholen und hab schlussendlich mein Abitur nicht geschafft, weil das alles in dem Trennungszeitraum statt fand. Ich arbeite jetzt an mir…aber meine Mutter versteht das nicht und macht immer noch Druck. Es hat lange gebraucht zu merken, dass meine Mutter nicht meine beste Freundin sein sollte. Ich weiß aber nicht wie ich ihr das sage, ohne sie zu beleidigen.

Der Artikel hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich besser zu verstehen, dafür vielen Dank!

Liebe Mila, ich bin sehr beeindruckt, dass du mit deinen 22 Jahren so entschlossen nach deinem eigenen Weg suchst. Super! Ich möchte dir drei Worte mitgeben: TROTZDEM. ABGRENZUNG. GEDULD. Sag deiner Mutter ruhig, was du denkst. Dafür steht das “Trotzdem”. Denn du bist nicht dafür verantwortlich, wie sie reagiert. Versuche dich bestmöglich abzugrenzen, unbedingt auch räumlich. Und mach dich darauf gefasst, dass auf dich so etwas wie ein Entzug (inklusive Krankheitssymptomen) zukommt. Du bist ja in einer Co-Abhängigkeit – du hast viele, viele Jahre gelernt, immer zuerst zu überlegen, was gut ist für deine Mutter, nicht für dich. So funktionierst du auch erstmal weiterhin. Bis du den neuen Weg immer und immer wieder gegangen bist, so dass dein inneres System lernt, dass jetzt aus diesem Trampelpfad deine neue Schnellstraße ins eigene Leben wird. Es ist kein Spaziergang, den du vor dir hast. Vielleicht lässt du dich professionell begleiten für einige Monate? Ich wünsche dir in jedem Fall viel GEDULD und Erfolg. Mila, du schaffst das. Und dann verwirklichst du DEINE Träume!

Liebe Susanne, vielen Dank für diesen wunderbar verständlich verfassten, informativen Augenöffner! In vielen Punkten musste ich mich leider wiederfinden, das ist natürlich alles andere als vergnüglich, dafür jedoch äußerst hilfreich für meine Selbstheilung!

Hier eine Schilderung meines oft beschwerlichen, trotz alledem im Nachhinein gefühlt erfolgreichen Lebenswegs, um weiteren Betroffenen Mut zu machen, der eigenen Resilienz und der Psychologie zu vertrauen und trotz erlittenenen Missbrauchs wieder Lebensfreude zu finden:

Beide Elternteile als Kriegskinder unterschiedlich traumatisiert, zwei Töchter, dann Scheidung und nach 7 Jahren völliger Distanz die erneute Heirat der beiden – das machte etwas mit den beiden Töchtern: Ich als Ältere wurde schon im Alter von 3 Jahren zur Aufpasserin/Erzieherin der Jüngeren deklariert, die Jüngere war schon als Baby mit schwerstem Asthma+Krupphusten und (auch) daraus resultierender Borderline-Verhaltensweise belastet; dazu fühlte ich mich ohne Vater als kindliche, nach außen hin den Vater ersetzen müssende Familien-Verteidigerin – uff! Der alkoholkranke Vater hatte übrigens schon früh bemängelt, dass ich LEIDER kein Junge geworden sei. Danke für´s Gespräch… Nach der Wiederheirat der Eltern und vielen, durch beide Elternteile wechselweise hervorgerufenen, emotional höchst traumatischen Situationen dann endlich die eigene finanzielle Unabhängigkeit und räumliche Distanz. Meine Schwester zog schon mit 14 auf die Straße aus und biss sich unter schwierigsten Umständen durch, ich schaffte den Absprung von “daheim” aus lauter Pflichtgefühl meiner Mutter gegenüber erst mit 18. Sehr schwierige, psychisch und physisch höchst belastende Zeiten bis zum Tod meiner Eltern. Danach endlich viel mehr innere Freiheit, da das Pflichtgefühl, für die Alten pflegend sorgen zu müssen, nicht mehr notwendig war.

Was mir übrigens von klein auf sehr geholfen hat, diese lange Tortur durchzustehen, war einerseits der Kontakt zu meiner herzensguten Großmutter, die mich im Gegensatz zu meiner leiblichen Mutter sehr gerne und oft umarmte, und ist andererseits die Beschäftigung mit Musik. Von klein auf musikalisch gefördert und als Vorzeigekind (meinerseits ungewollt) nach außen hin zur Schau gestellt (Stichwort “Burgen-Familie”), habe ich mich dennoch, übrigens gegen den Willen meiner Mutter, für ein Musikstudium entschieden und bin heute als öffentlich aktive, erfolgreiche Sängerin und Autorin unterwegs.

Innerhalb von 60 Jahren lernte und lerne ich nach und nach, eigene Gefühle und Bedürfnisse zuzulassen (nicht nur immer die der anderen) und mich bei Bedarf freundlich, aber bestimmt abzugrenzen. Was nach wie vor nervt: Mangelndes Urvertrauen und daraus resultierende Ängstlichkeit und Kontrollbedürfnis. Das lässt sich leider nur langsam verändern, aber mein Umfeld macht mir dies zum Glück möglich. 🙂

Liebe Susanne, Ihre aufschlussreiche Seite über Parentifizierung und u.A. die Lektüre des Buchs “Wir Kinder der Kriegskinder” sowie der Artikel “Das ewig hilfreiche Kind” aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift “Psychologie Heute” helfen mir sehr, die vielen Puzzleteile zusammenzufügen und besser zu verstehen. So können Aufarbeitung und Gesundung vollends gelingen. Ganz herzlichen Dank dafür! Viola

Liebe Susanne,

ich bin seit Anfang des Jahres in einer Gruppentherapie, da ich so weit an meine Grenzen gegangen bin und mein Nervensystem überfordert habe, bis nichts mehr ging. Viele Erinnerungen habe ich an meine Kindheit nicht und wenn nur gute. Durch die Therapie habe ich mich viel mit verschiedenen Themen der Psychologie auseinander gesetzt, sehr spannend finde ich es auch. Ich bin mit einem Psychisch kranken Vater (Schizophreni) groß geworden und wahrscheinlich mit einer damit überforderten Mutter (kam bei der Familienaufstellung heraus).

Ich habe es als Kind nie so empfunden und habe die Bindung zu meinem Vater immer als sehr eng angesehen, auch die Bindung zu meiner Mutter ist immer recht eng und eher freundschaftlich gewesen. Auf das Thema Parentifizierung bin ich zufällig gestoßen und war überrascht, dass es als emotionaler Missbrauch angesehen wird. Deine hier aufgelisteten Punkte passen zu 100 % zu meinen Verhaltensweisen. Ich verspüre oft eine innere Wut und Traurigkeit, aber auch schon seitdem ich denken kann eine Leere und ein Gefühl von anders sein, nicht richtig rein zu passen, nicht akzeptiert zu werden einfach in meinem Sein.

In dem Zusammenhang der Parentifizuerung ergibt alles langsam immer mehr einen Sinn und ich bin dankbar, einen Grund für meine Probleme gefunden zu haben.

Danke für diesen hilfreichen Artikel. Liebe Grüße, Anja

Liebe Anja, hab DANK für deine spannende Rückmeldung. Als Kind empfinden wir den Missbrauch nicht als Missbrauch, denn es ist ja unser “Normal”. Es ist der Zustand, in dem wir uns gut auskennen und damit auch sicher und “zuhause” fühlen, den wir unbewusst in ähnlicher Art immer wieder herstellen. Aber im heutigen Leben bereitet uns das natürlich ziemliche Probleme. Darum freue ich mich, wenn mein Artikel für dich ein Puzzle-Stück in deinem Bild sein konnte. Alles Gute für dich!

Danke für diesen Artikel. Ich bin 49 und auch ich kenne diese unbestimmte Wut, die ich mir lange nicht erklären konnte. Erst langsam wurde mir bewusst, wie stark meine Mutter mich emotional ausgenutzt hat und es heute immer noch versucht.

Mein Vater war alkoholkrank. Im alkoholisierten Zustand wurde er depressiv. Den eigenen Vater so zu erleben ist schwer. Noch schlimmer ist es, wenn die eigene Mutter ihn als schwach hinstellt und ihn schlecht macht. In einem Streit mit ihm hat sie mir einmal gedroht, dass sie sich scheiden lässt, wir dann kein Geld hätten und ich daher nicht auf das Gymnasium gehen könnte. Da war ich 10 Jahre alt. Natürlich hatte ich immer das Gefühl auf ihrer Seite stehen zu müssen.

Mein Vater konnte später tatsächlich seinen Alkoholismus besiegen. Zu der Zeit war ich schon zuhause ausgezogen. Aber auch da hat sie sich ständig bei mir über sein Verhalten beklagt. Sie hatte Ärger am Arbeitsplatz, mit Nachbarn und Verwandten. Ihre Probleme aktiv angegangen ist sie nie, hat sie ausgesessen und mich als „seelischen Mülleimer“ genutzt. Eine Psychotherapie hat sie in frühen Jahren einmal gemacht, dann aber nie wieder. Mit ungefähr 45 Jahren wurde bei ihr dann eine bipolare Störung diagnostiziert. Oft hat sie ihr Verhalten mit der Krankheit entschuldigt, was es für die Menschen in ihrer Umgebung auch nicht leichter gemacht hat.

Früher hat sich diese Last auch noch etwas auf andere Schultern verteilt. Inzwischen sind leider fast alle näheren Verwanden von uns gestorben. Trotzdem habe ich den Kontakt auf ein Minimum reduziert. Das mag herzlos erscheinen und sie versteht es auch nicht. Aber inzwischen bin auch ich gesundheitlich stark angeschlagen. Obwohl ich mit meinem Leben ansonsten eigentlich glücklich sein könnte war ich schon in Therapie. Meine Mutter kann offensichtlich bis heute nicht nachvollziehen, wie sehr mich das alles belastet hat und noch belastet. Ihr Kommentar in einem unserer letzten Gespräche: „Wenn das alles so unerträglich für dich war, warum hast du dich dann nicht stärker gewehrt?“ Das hat mich entsetzt und sehr traurig gemacht.

Liebe Grüße Petra

Liebe Susanne. Danke für deinem Beitrag. Ich bin Anfang 40 und selbst Mutter. Vor einigen Monaten hatte ich einen großen Konflikt mit meinen Eltern aus dem ich extrem enttäuscht rausgegangen bin. Seitdem hat unsere Beziehung für mich einen Knacks und ich hinterfrage viel und versuche meine Gedanken, die große Wut, Erinnerungen an meine Kindheit und meinen Schmerz sowie die Enttäuschung einzuordnen. Dabei bin ich auf deinen Beitrag gestoßen. Tatsächlich treffen fast alle Punkt zu. Ich habe wirklich das Bedürfnis mit jemanden intensiv darüber zu reden und es vielleicht auch aufzuarbeiten, einen profesionellen Rat zu bekommen wie ich besser mit dem Schmerz/Wut umgehen kann. An wen wendet man sich da am besten?

Liebe Yvonne, manchmal ist es gut, wenn es endlich zum Konflikt kommt. Denn dann haben wir die Start-Energie, uns um uns zu kümmern. Zu hinterfragen: Wie konnte es zu diesem Konflikt kommen? Denn fast nie ist der Auslöser wesentlich, sondern die Ursache. Und die versteckt sich meist. Ja, es lohnt sich sehr, es aufzuarbeiten. Da gibt es verschiedene Wege: Wenn du intensiv reden willst, ist sicherlich ein Psychotherapeut die beste Wahl. Meine Empfehlung wäre jemand, der “Systemische Therapie” anbietet – das macht gerade beim Thema Parentifizierung Sinn. Hier wird das ganze System – also in deinem Falle deine Ursprungs-Familienstruktur – mit einbezogen. Im Laufe der Therapie zeigt sich dann oft, dass du die in der Herkunftsfamilie erlernten Muster auch in andere Systeme überträgst, z.B. in deine eigene, jetzige Familie oder in deine beruflichen Strukturen. Da es mit den von der Kasse bezahlten Therapieplätzen ja gerade terminlich oft schwierig ist, kannst du dich auch mal umhören, welche Heilpraktiker in deiner Gegend Psychotherapie anbieten. Frage immer nach, ob sie mit einem systemischen Ansatz arbeiten. Wenn du eine Art “Abkürzung” willst, kann auch eine “Familien-Aufstellung” hilfreich sein. Dort wird zwar nicht gesprochen, aber die “lebendigen Bilder”, die dort entstehen, sind oft sehr eindrücklich und hilfreich. Da ist es klug, die Methode erstmal als stiller Teilnehmer kennenzulernen, bevor du selbst eine Aufstellung machst. Ich wünsche dir in jedem Fall ganz viel Glück, liebe Yvonne. P.S.: Natürlich kannst du auch gerne bei meinen Angeboten stöbern. 😉

Liebe Susanne,

vielen, vielen Dank für diesen tollen, umfassenden und auf den Punkt gebrachten Artikel – er ist eine tolle Referenz für weitere Bewusstwerdung, Reflexion und persönliche Ent-Wicklung.

Alles Liebe,

Judith

Hallo Susanne,

tausend Dank für diese klare Übersicht über ein doch sehr unübersichtliches Phänomen. Ich hatte 2 Jahre eine Verhaltenstherapie besucht, was echt gut tat. Allerdings habe ich nach dem Ende der Therapie schon geahnt: “Da ist noch was eins tiefer, das gesehen werden möchte”. Trotzdem war die Therapie ein super Schritt an der Oberfläche aufzuräumen und den Alltag zu entlasten.

Durch das “Konzept” Parentifizierung konnte ich aber erstmals alle diffuse und fluide Gefühlsmomente und Emotionen in eine Form gießen. Das hat extrem geholfen, mich selbst nochmal viel besser kennenzulernen. Vor allem aber hat es mich von einer unglaublichen Dauerlast befreit: Ich bin nicht verantwortlich, was meine Eltern oder andere sagen, fühlen oder tun. Eigene Grenzen, Bedürfnisse zum ersten Mal so richtig erkennen und so richtig wahrnehmen und schützen. Braucht Zeit, tut aber jetzt schon gut.

Vielen Dank für deine Arbeit und diese Website!

Tom

Hallo Tom, du hast es so genial formuliert: Das “Konzept Parentifizierung” – genau das ist es! Und “eigene Bedürfnisse schützen” – darum geht es im Kern. Um unser Eigenes! Danke für dein wunderbares Feedback.

Hallo Susanne,

vielen Dank für diesen Blog. Ich war vor einigen Monaten über einen Artikel in der Zeitschrift Psychologie heute auf das Thema Parentifizierung aufmerksam geworden und wusste sofort, dass es mein Thema ist. Seither habe ich ein wenig im Netz gestöbert und bin so auf diese Seite gekommen. Und wieder ist mir ein Stück mehr klar geworden. Ich bin Mitte 50. Als ich 13 Jahre alt war, sind meine Eltern schwer erkrankt. Ab dann war meine Kindheit vorbei. Meine Eltern sind gestorben, als ich 16 bzw. 18 Jahre alt war. Von Beginn ihrer Krankheit bis zu ihrem Tod mussten meine Schwester und ich viel leisten, bis wir schließlich die “Großen” waren und alles regeln mussten, bis hin zur Beerdigung unseres Vaters.

Nur wenige haben damals ein Verständnis dafür gehabt, was wir leisten mussten. Oft waren wir nur die undankbaren Kinder, die sich nicht genug kümmerten.

Ich habe später eine Therapie gemacht und konnte ein stabiles Leben mit verantwortungsvollen Aufgaben führen, habe selbst eine Familie gegründet und drei Kinder groß gezogen, die nun erwachsen sind. Als mein drittes Kind schließlich aus dem Haus ausgezogen ist, war das für mich entscheidender Einschnitt. Ich merkte, dass ich mich innerlich tot fühle und sich alles immer nur um das Wohlbefinden meiner Kinder und meiner Frau gedreht hat, dass ich mich eigentlich immer zurückgenommen habe. Meine Frau konnte nicht mehr Auto fahren, also bin ich immer die ganzen Strecken im Urlaub alleine gefahren. Es gab nicht genügend Platz im Haus, also bin ich in den Keller gezogen usw. Als meine Kinder ausgezogen sind, merkte ich, dass ich nicht mehr so weiter nur für alle anderen da sein will, ohne noch genauer zu spüren, woran es liegt. Ich habe mich von meiner Frau getrennt und bin in eine andere Stadt gezogen. Nun versuche ich, an meinen alten Mustern zu arbeiten und endlich ich sein zu können, muss mich aber auch erst einmal finden. Auf diesen Weg habe ich mich begeben.

Beste Grüße Silvio

Hallo. Leider muss ich gerade erkennen, durch langjährige Therapiebegleitung, das ich auch davon betroffen war/bin. Im Babyalter schon.

Mit 48 Jahren und wo meine Mutter schon Tod ist. Es gab keine körperliche Gewalt, ich habe immer seelische Gewalt empfunden und so bestätigt es sich jetzt auch.

Marti

Liebe Susanne,

Danke für deinen Text. Ich bin leider auch von Parentifizierung betroffen. Ich bin 32 und kann immer noch keine Grenzen setzen. Eine Folge davon war eine sehr kaputte Jugend mit vielen Drogen. Ich habe dir Kurve gekriegt und studiere nun Psychologie im Master. Ich sollte glücklich sein aber ich habe immer mehr das Gefühl, dieses Studium nur zu machen, weil meine Mutter das toll findet und mich nun auch immer als Psychologin missbraucht für ihre Sorgen. Ich war immer für ihre instabilen Emotionen zuständig. Zuhause gab es immer Streit, sodass ich schlichten musste. Ich habe das Gefühl, nicht mein Leben zu leben, sondern mich immer besser auszubilden, damit ich sie gut beraten kann. Ihre Technik ist übermäßiges Lob für Nichtigkeiten und gleichzeitig Mitteilen von emotionaler Schwäche/Opferrolle. Sie teilt mir versuchte Selbstmorde in der Jugend mit, evtl Missbrauch durch ihren Opa und immer wenn wir uns sehen Probleme mit ihrer Mutter und allen, die sie so kennt. Das fühlt sich furchtbar an. Gleichzeitig sind wir sehr innig miteinander und sie unterstützt mich finanziell im Studium. Meine Gefühle sind total ambivalent ihr gegenüber.

Ich wurde als einzige Tochter meiner Eltern unaufhaltsam in die Überverantwortung gedrängt bzw. getrieben. Mich um meine sechs Brüder zu kümmern (kümmern zu müssen), entschied ich hauptsächlich nach Notwendigkeit; wobei die Notwendigkeit leider so gut wie immer gegeben war.

Mich jedoch, nach Vaters Aufforderung und geäußertem Willen, um die Versorgung der Familie und Fortführung des Alltages zu kümmern, erboste mich innerlich, ohne das ich es mir anmerken lassen durfte! Ich bekam die “Pflicht” verordnet und die Eltern machten weiter wie gewohnt und immerfort wieder erlebt. Wir Kinder mussten sehen, wie wir klar kamen. Fürsorge, Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, Lob, Anerkennung? Alles Fremdwörter für mich. Erschwerend kam hinzu, dass meine Mutter die ganze Familie tyrannisiert hat; mein Vater selbst dabei unterging. Als Tochter einer narzistischen Mutter gab es auch keinen Vater für mich. Denn er glaubte alle Lügen über mich, welche Mutter über mich verbreitete. Nie wollte Mutter eine Tochter, nur Söhne, welche sie anhimmeln. Mutter konnte mich nicht umbringen, also wollte sie mich seelisch fertig machen (“Ich sorge dafür, dass du in die Klapsmühle kommst!”)

Dies schwelte ständig im Hintergrund. Auffällig war schon für uns Kinder allgemein, das wir wussten, wie wir zu versorgen waren, aber die Eltern es nicht für uns taten.

Hallo.

Ich war jahrelang in Psychotherapie, alle möglichen Diagnosen, von Anpassungsstörung, Persönlichkeitsstörungen bis hin zu bipolare Störung.

Im Prinzip ist mir sogar mit meinen Therapeuten das gleich passiert, überforderung, Abhängigkeit ect.

Hatte immer das Gefühl dass da was nicht stimmt.

Parentifizierung trifft auf 100% zu.

Wie großartig, dass dein Bauchgefühl Recht behalten hat. Das Gefühl „Da stimmt was nicht” – das ist oft der Anfang einer großen Reise. Alles Gute für dich, Denise!

Hallo Susanne,

Vielen Dank für deinen Artikel. Da beschäftige ich mich seit meinem 18. Lebensjahr mit Persönlichkeitsentwicklung und stoße erst jetzt auf mein Thema.

Mit 9 Jahren wurde ich Halbwaise. In den letzten Wochen und Monat bevor mein Vater starb, war ich sein “Pfleger”. Meine Mutter lag im Krankenhaus und meine Schwestern hatten mit 16 schon ihre jetzigen Männer. So schlief ich bei meinen Vater mit im Zimmer, leerte seinen Pinkelpott aus und kümmerte mich darum, dass der Arzt verständigt wurde, wenn die Schmerzen zu stark waren.

Meine Mutter ist mit der Situation mit meinem Vater, bzw mit seinem Tot nicht klar gekommen und wurde Alkoholikerin. Ich wurde dann zum “Alkohol-Spürhund” und übernahm für diesen Teil meine Verantwortung. Meine Mutter ist jetzt seit über 30 Jahren trocken und ich bin stolz auf sie. Aber ich fühle mich für sie verantwortlich. Als mein Opa in seinen letzten Lebensjahren “Phantasien” entwickelte, zog ich von Hamburg wieder nach Hause. Ich wollte verhindern, dass meine Mutter wieder mit dem Trinken anfängt. Auch heute noch mit 51 Jahren kann sie mich relativ leicht “manipulieren”. Sie braucht nur zu weinen und schon “springe” ich. Ich wohne zwar mittlerweile über 200 km entfernt, aber wenn etwas ist, dann bin ich sofort da. Und ich “darf” mir so oft anhören, dass ich fehlen würde. Sie ist mittlerweile etwas gebrechlicher geworden.

Auf der anderen Seite hat sie dann später versucht das Fehlen in den wichtigen Jahren überzukompensieren.

Hinzu kommt, dass mein Opa, der es gut mit mir gemeint hat, übervorsichtig war und ich mich so ebenfalls nicht entdecken konnte.

So kam es wohl wie es kommen musste. Ich zog Frauen an, die Probleme hatten. Sei es physischer, persönlicher oder familiärer Natur – von einer Borderlinerin über Narzzistin über “typische” HartzIV-lerin (wie sie oft in den Sendungen gezeigt werden) bis hin zu Eheproblemen. Alle Beziehungen sind gescheitert (die letzte vor 3 Monaten). Ich habe mich beruflich nur teilweise gefunden. Und habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mein Leben lebe. Wenn ich es doch mal versuche, dann kommt von meiner Mutter der Vorwurf, dass ich egoistisch bin. Teilweise habe ich versucht zu rebellieren (untypische Haarfarben, Tattoos – also Dinge bei denen ich bin sicher war und bin, dass sie meiner sehr konservativen Mutter nicht gefallen). Auch heutzutage schreie ich sie manchmal an. Wenn ich das mache, bekomme ich dafür Vorwürfe von meinen Schwestern. Ich könnte noch einiges mehr aufzählen, dass für das Konzept “Parentifizierung” üblich ist.

Manchmal habe ich eigentlich keine Lust mehr, aber dann setze ich eine Maske auf, tue so, als ob ich gut drauf wäre und versuche Optimist zu sein.

Hallo Susanne,

Ich habe einige Therapien hinter mir. Bin 50 Jahre alt und die Diagnose Ptbs. Vor ein paar Wochen kam das Wort Parentifizierung auf. Heute habe ich deinen Beitrag über Google gefunden. Von den 11. Spät folgen treffen 10 auf mich zu. Die Wut habe ich abgespalten. Ärger kann ich inzwischen wahrnehmen. Jetzt weiß ich zumindestens was mit mir los ist.

Gruß Sebastian

Lieber Sebastian, zu wissen, was Sache ist, ist der erste wichtige Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn nicht nur im Kopf, sondern auch auf der Körperebene Veränderung stattfindet. Und das ist ja bei dir der Fall: Wie toll, dass du die Gefühle wieder fühlen kannst! Der Ärger ist der kleine Bruder der Wut – du bist auf dem Weg – wunderbar!

Liebe Susanne, vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich habe mich zu 100% in dem Artikel wiedergefunden und bin dankbar für alle Informationen. Ich bin die jüngste von 4 Kindern und habe 3 Brüder. Meine Mutter hat nur mich so stark emotional missbraucht, dass ich an meinem 18. Geburtstag gegangen bin. Meine Mutter hat mich nie haben wollen und mittlerweile glaube ich, dass ich schon im Mutterleib still und angepasst war. Ich habe mich mit 3 Jahren in einem Traum selbst eingemauert und vor 4 Jahren habe ich in einem erneuten Traum dann als Erwachsene mich selbst aus der Mauer wieder befreit. Ich mache Psychotherapie und bin auf einem guten Weg. Ich wünsche allen Betroffenen von Herzen alles Liebe und seid gut zu Euch.

Mich hat die Parentifizierung chronisch krank gemacht. Ich habe Multiple Sklerose entwickelt.

Liebe Susanne, mit MS sagen zu können „Ich bin auf einem guten Weg” zeugt von ganz großer Stärke! Das ist wunderbar! So wie die Parentifizierung dich möglicherweise krank gemacht hat, so wird deine „Befreiung aus den Mauern” deine Krankheit vielleicht lindern – wer weiß. Jedenfalls bewundere ich deine Kraft und deinen Mut!

Liebe Susanne,

Danke für Deinen Bericht Bei mir trifft Alles 100 Prozent zu.

Eine Frage hätte ich noch: Kann es sein, dass durch die Parentifizierung eine tiefe Einsamkeit innerlich und ein Alleine-Sein-Gefühl entsteht?

Danke für Deine Antwort.

Ja, absolut! Das werden fast alle, die hier mitlesen, kennen. Und das ist so unendlich traurig. Denn Trauma ist das Gegenteil von Verbundenheit. Ich bin nicht mehr in Verbindung mit mir selbst und anderen. Das ist eine ganz alte Empfindung. Damals – als das Trauma entstanden ist – bedeutete diese Abspaltung für uns die Rettung. Aber leider konnten wir dadurch auch nicht lernen, wie Verbindung geht. Wir dürfen es also heute neu lernen. Es lässt sich üben, indem wir uns immer wieder aufs neue Situationen suchen, in denen wir Verbundenheit auf der Körperebene spüren können. Zum Beispiel in einem Chor. Oder beim Tanzen. Da kannst du dich mit dir und anderen wunderbar verbinden, kannst Gleichklang und Gemeinschaft spüren. Vielleicht helfen dir diese Gedanken und Impulse weiter, liebe Silvia. Alles Gute für deine Lern-Reise!